Il divin marchese per antonomasia era Donatien-Alphonse-François de Sade.

A scanso di equivoci inverto i termini e definisco marchese di vino Piero Antinori, che con le pratiche consone al de Sade non c’entra nulla, ovviamente.

C’entra molto, invece, con la storia recente del vino italiano, perchè pochi altri personaggi, forse nessuno, ha inciso quanto lui sulle sorti dell’immagine enoica del nostro Paese.

Piero Antinori è stata forse la più lucida “testa pensante” del comparto vitivinicolo nazionale.

Figlio di Niccolò, genero di Alberico Boncompagni Ludovisi, viene da un ramo cadetto della dinastia degli Antinori, vinattieri da oltre sei secoli, ma nobilitati in questo campo, è proprio il caso di dirlo, proprio da lui.

Ha iniziato a prendere in mano le redini aziendali verso la fine degli anni Sessanta. Con lui c’era un giovane Giacomo Tachis, che in seguito sarebbe stato definito il padre dell’enologia italiana moderna.

Tachis ha cinque anni più di Piero Antinori, è del ’33, quindi quando iniziò la storia, entrambi erano trentenni o poco più. A quell’età, dopo che Tachis era tornato da Bordeaux, dove aveva studiato con il professor Peynaud, venne loro un’idea.

In quel periodo il Chianti Classico era in grave crisi. Molta della produzione era nelle mani degli imbottigliatori, che lo potevano ancora tagliare con una parte di “meridionale”, mentre da qualche anno si era fatto strada nel settore dei “vini di lusso” Tancredi Biondi Santi, poi suo figlio Franco, e il loro Brunello di Montalcino, che costava anche venti o trenta volte un Chianti Classico.

Si rendeva necessario smarcarsi da questo “impasse” e a Piero Antinori ed a Giacomo Tachis venne in mente di fare un vino con sole uve rosse, come era il Brunello, ma “lavorato” con uno stile neo-bordolese, con l’uso di piccoli fusti di rovere francese.

Non sarebbe potuto essere un Chianti Classico, d’accordo, ma forse non era un dramma vista la situazione.

Nello stesso tempo Tachis stava anche collaborando con Niccolò Incisa per mettere a punto il primo Sassicaia da proporre sul mercato, ed aveva a che fare con vitigni diversi dal Sangiovese. Il Tignanello nacque così.

La prima edizione, quella del 1970, uscì come Chianti Classico Riserva del Podere Tignanello, rispolverando la vecchia etichetta bianca che era stata un tempo quella del Villa Antinori fino ad una quindicina di anni prima.

Poi, dopo averne affidato il progetto grafico a Silvio Coppola, un grande designer dell’epoca, adottò l’etichetta che più o meno ha ancora oggi. La prima annata fu quella del 1971 ed il Tignanello era composto da Sangiovese e un po’ di Canaiolo e subiva una maturazione in fusti di rovere di Slavonia da 350 litri.

Le barriques ed il Cabernet Sauvignon, per il 20% soltanto, però, arrivarono con la versione del 1975, la seconda, visto che dopo quella del ’71 se ne saltarono ben tre.

Era nato il primo vino realizzato come un progetto, e non frutto di una tradizione familiare o aziendale. Il primo vino moderno in Italia. Fu un successo planetario.

Veronelli ne parlò in termini entusiastici, divenendone il principale sostenitore. Qualche anno dopo fu la volta del Solaia, una sorta di Tignanello al contrario, con l’80% di Cabernet Sauvignon ed il 20% di Sangiovese.

La prima annata realizzata fu quella del 1978, ma le prime ad uscire sul mercato furono la ’79 e l’82, perchè la tannicità della prima consigliò un periodo di maturazione molto più lungo.

Sul Solaia c’è un aneddoto che chiarisce molte cose sul carattere e sul gusto di Piero Antinori.

Prima che uscisse ci furono lunghe discussioni sull’etichetta. Coppola era scomparso e non si poteva rifate un’operazione simile a quella messa in atto per il Tignanello.

Durante una di queste riunioni, un po’ spazientito per le lungaggini, Piero Antinori disse: “Ho appena rifatto fare i miei biglietti da visita secondo un disegno che ho dato io stesso al tipografo. Eccone uno, a me sembra molto bello”.

Lanciò il biglietto in mezzo al tavolo, lasciando tutti a bocca aperta: era effettivamente molto elegante, e l’etichetta del Solaia ne fu una diretta derivazione.

Nel 1993 Giacomo Tachis andò in pensione. Piero Antinori dovette perciò sostituirlo nel suo ruolo di direttore tecnico dell’azienda.

Nella tenuta di Orvieto, il Castello della Sala, c’era un giovane e brillante direttore, non ancora quarantenne.

Oggi il suo nome, Renzo Cotarella, è famoso nel mondo del vino, ma allora ci volle un bel coraggio a nominarlo successore di Tachis e responsabile della produzione.

Ma Antinori dimostrò una volta di più di vedere lontano e di credere nei giovani: “Dovevo scegliere qualcuno che sapesse comunicare anche con le mie figlie, Albiera, Alessia ed Allegra, che sono il futuro dell’azienda, e non solo con me. Loro sono più giovani di Renzo, ma non così tanto come sarebbero state con uno della mia generazione, che le avrebbe fatalmente messe in soggezione”, mi disse una volta per farmi capire la sua scelta.

E Renzo prese in mano le redini con la determinazione di un veterano ma anche con l’apertura mentale di un giovane, determinando un rilancio straordinario, che ha portato oggi la cantina Antinori ad essere una delle protagoniste della scena enologica mondiale.

L’ultima grande impresa, di Piero ed anche di Renzo Cotarella, è stata la realizzazione della nuova cantina a Bargino, a sud di Firenze, con il conseguente abbandono di quella storica di San Casciano, che esisteva lì da quasi un secolo.

Una cantina modernissima ed eco compatibile, frutto di un investimento di 100 milioni di euro.

“Il responsabile di un fondo d’investimento americano mi ha chiesto in quanto tempo rientreremo dell’investimento” mi ha confessato Piero Antinori “gli ho risposto che con quella precedente ci abbiamo messo cent’anni, con questa, forse, qualcuno di meno: Ma noi abbiamo tempo”. Che vuol dire far vino dal 1.400…

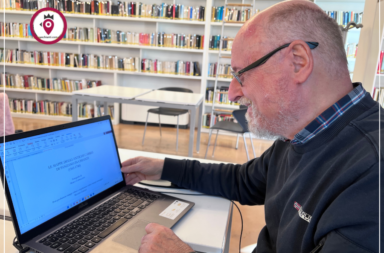

Daniele Cernilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CHIANTI CLASSICO

Quando si apre una bottiglia di Chianti Classico ci si immerge in una storia che parte da lontano. Nei 70.000 ettari del territorio di produzione del Gallo Nero, uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Firenze e Siena delimitano il territorio di produzione.

Otto comuni: Castellina, Gaiole, Greve e Radda in Chianti per intero e, in parte, quelli di Barberino Tavarnelle, Castelnuovo B.ga, Poggibonsi, San Casciano.

Un terroir unico per la produzione di vino e olio di qualità; centinaia di etichette garantite dalla DOCG: è vero Chianti Classico solo se sulla fascetta presente sul collo di ogni bottiglia si trova lo storico marchio del Gallo Nero.

Il Consorzio Vino Chianti Classico conta, ad oggi, oltre 600 produttori associati. In questo spazio racconteremo presente e futuro del vino e dell’olio in questo territorio; storie, strategie, rapporto con il mondo. Info: www.chianticlassico.com.